El derecho al Trabajo en el Perú

Por Admin AD / 08.09.2015 / MemoriaPor Anamaría Aldazábal

“El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento”, decía Víctor Pauchet, médico cirujano francés de fines del siglo XIX como anticipando las expectativas que distintas generaciones reclamarían para sí en torno al trabajo decente o digno como derecho humano.

Antes y en el mismo siglo XIX, en Francia y en Europa los derechos laborales no existían y las jornadas laborales ascendían a 16 horas diarias, dejándole al hombre solo ocho para dormir y para estar en casa. En el Perú la historia no era diferente.

El trabajo no siempre fue reconocido como derecho humano; y su ejercicio fue bastante limitado. La libre elección del trabajo, el acceso a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, la protección contra el desempleo, la no discriminación laboral, la igualdad salarial, la remuneración digna, la protección social y el derecho de sindicación, promovidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Organización Internacional, fueron consolidándose en el tiempo.

En la actualidad, en el Perú, el derecho al trabajo digno continúa en disputa y sin consensos generales. Entre los hitos que muestran la evolución de este derecho podemos destacar:

- La abolición de la esclavitud: En 1823, el Art.11 de nuestra primera Constitución Política señalaba: “nadie nace esclavo en el Perú, ni de nuevo puede entrar en él alguno de esta condición”. No obstante, en la práctica la esclavitud continuó, hasta 1854 cuando Ramón Castilla firmó un decreto específico que abolía la esclavitud.

- Todo ciudadano puede acceder a un empleo en el Estado: Recién en 1828, la segunda Constitución Política estipuló: “Todos los ciudadanos pueden ser admitidos en empleos públicos en el Estado, sin otra diferencia que la de sus talentos y virtudes”.

- Libertad de oficio: En 1834 la Constitución Política en su Artículo 162 estableció: “es libre todo género de trabajo, industria o comercio, a no ser que se oponga a las buenas costumbres o a la seguridad y salubridad de los ciudadanos, o que lo exija el interés nacional, previa disposición de una ley”.

- Igualdad de oportunidades: el Artículo 170 de la Constitución de 1834, especificó: “no se reconocen empleo ni privilegios hereditarios, ni vinculaciones laicales”. Sentando las bases para el principio “igualdad”.

La dación de estas “libertades laborales” da cuenta de las limitantes del ejercicio del trabajo como derecho humano. Las mismas que afectaron de modo distintos a mujeres, hombres y niños.

Cinthya Sanborn, en la investigación “Mundos interiores: Lima 1850-1959”, menciona que entre los años 1900 y 1930, las mujeres representaban entre el 25 y 30 por ciento de la población económicamente activa de Lima. Ellas se encontraban concentradas en los sectores de servicios y tenían los peores ingresos y condiciones dentro del mercado laboral. El chantaje sexual, el despido arbitrario por embarazo y la falta de beneficios por maternidad eran problemas de la mujer trabajadora de esta época. También refiere que, el empleo de niños era un factor generalizado en las industrias limeñas; en 1910 el 80% de obreros en la empresa de textiles Vitarte eran menores de edad, y en La Victoria mujeres y niños componían la mitad de la población obrera de textiles. Los tratos e ingresos diferenciados de las mujeres y niños en las fábricas eran determinados por la autoridad paternalista.

La conquista de las ocho horas laborales. A inicios del siglo XX, los sectores populares de Lima eran caracterizados por su diversidad social, étnica y por la multitud de ocupaciones que ejercían. Los obreros textiles al igual que otros trabajadores urbanos que trabajaban en las fábricas vivían bajo condiciones materiales y laborales muy difíciles, en medio de relaciones laborales paternalistas o abiertamente de explotación.

Así, desde 1911 los obreros textiles se organizaron y participaron en diversas huelgas para lograr el reconocimiento de la jornada laboral de ocho horas. En ese contexto, destacaron personajes como Manuel Caracciolo Lévano y Delfín Lévano, pertenecientes a la Federación de Obreros Panaderos “Estrella del Perú”, organización que convocó al I Congreso por la Jornada de ocho horas, en 1918. Logrando que el Estado aprobara la jornada laboral de 8 horas diarias para las mujeres y los niños por medio de la Ley Nº 2851, el 15 de enero de 1919.

En la actualidad, la Constitución Política del Perú en su Artículo 22 reconoce el derecho humano al trabajo, los derechos del trabajador y las relaciones de trabajo son regulados también por otros artículos de la Constitución. Sin embargo hasta el momento no existe una Ley General de Trabajo que regule el marco general de este derecho en nuestro país, a diferencia de los derechos a la educación y la salud. El proyecto de Ley lleva 9 años de espera y su debate no ha logrado el consenso de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República

¿Qué nos dice la Constitución Política vigente y los derechos del trabajador que respalda la ley máxima del Perú?

- El trabajo es un deber y un derecho. (Art.22) Señala que el acceso al trabajo no solo es un derecho, sino un deber, ya que es la base del bienestar social de las peruanas y peruanos, así como un medio de realización de la persona.

Derechos del Trabajador:

- Protección a la madre, menor de edad, discapacitado. (Art. 23) Es de atención prioritaria las condiciones de trabajo y de acceso a este de las madres durante el embarazo y después del embarazo. Asimismo, el respeto de los derechos fundamentales del menor de edad frente a las condiciones de trabajos y la explotación laboral infantil.

De igual forma, es prioridad del Estado garantizar el derecho al trabajo de las personas con algún tipo de discapacidad para que su calidad de vida no se vea afectada por posible discriminación.

- Remuneración equitativa y suficiente. (Art. 24) Toda persona tiene derecho a un pago que le procure a esta y a su familia, bienestar material y espiritual.

Además toda persona tiene derecho al pago de beneficios sociales y a una remuneración mínima regulada por el Estado y por las organizaciones que representen a los trabajadores y empleadores.

- Jornada laboral. (Art. 25) La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales como máximo. Asimismo, los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados.

- Igualdad de Oportunidades. (Art. 26) No debe existir discriminación de ninguna índole la relación laboral; es decir, la discriminación de género, de raza, de condición económica o de otro tipo.

- Libertad Sindical. (Art. 28) El Estado peruano reconoce el derecho a formar sindicatos dentro de los centros laborales, el derecho a huelga y negociación colectiva de los trabajadores con los empleadores.

Espacios de memoria: Ni un paso atrás, ni negacionismo, ni terruqueo.

Familiares y víctimas de la violencia se pronunciaron y denunciaron una campaña de negacionismo y desprestigio de los lugares de memoria

Continuar leyendo

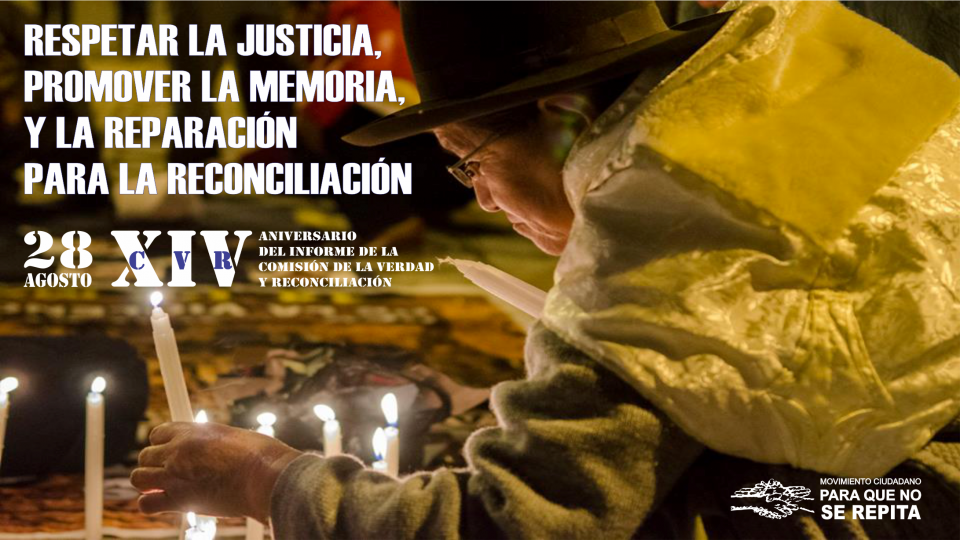

Justicia para la reconciliación

La forma en que la sociedad atiende a las víctimas da cuenta del valor de la justicia y las dinámicas de perdón a las que esta se somete.

Continuar leyendo

#NiUnaMenos: La violencia no es aceptable

Por una convivencia saludable, por el derecho a la igualdad, al libre tránsito, por el respeto de la dignidad de las mujeres.

Continuar leyendo